검색결과 리스트

천문학에 해당되는 글 3건

- 2015.01.29 지구처럼 생명체가 사는 행성은 어떤 조건에서 가능할까?

- 2015.01.29 케플러 망원경, 외계 생명체 후보 행성들을 찾아냈다!

- 2015.01.29 태양계 2배 나이인 지구 크기의 행성 발견

글

지구처럼 생명체가 사는 행성은 어떤 조건에서 가능할까?

NEWS TOPIC/Science

2015. 1. 29. 13:31

지구처럼 생명체가 사는 행성은 어떤 조건에서 가능할까?

|

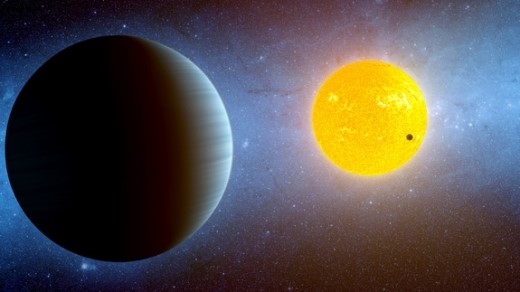

| |하버드-스미스소니언 천체물리학연구소 |

지구와 비슷한 크기의 행성이라고 해서 지구같은 행성이라고 할 수 있을까.

태양계 바깥의 외계 행성은 1990년대에 처음 발견됐다. 이 때부터 ‘지구같은 행성’을 찾는 일은 천문학자들의 꿈이 됐다. 정보기술매체 아르스테크니카는 이번주 미국천문학협의회(American astronomical Society) 학술대회에서 작은 크기의 행성일수록 지구와 유사할 가능성이 높다는 연구결과가 발표된다고 6일(현지시간) 보도했다.

미국 하버드대학 스미스소니언센터 연구진은 하프스(HARPS)라는 행성탐색기로 크기가 지구와 비슷해 ‘슈퍼 지구’로 불리는 외계행성 ‘케플러-93b’(Kepler-93b)를 연구했다. 이 외계행성은 지구의 1.5배 크기에 질량은 4.02배에 달한다.

연구진은 이 행성의 크기와 질량 덕분에 행성이 지구와 비슷하게 구성되어 있을 것으로 추정했다. 아르스테크니카는 “지구처럼 크기와 중량이 작은 행성들은 지구와 비슷한 구조를 가지고 있다”면서 “지구와 금성을 살펴봐도 알 수 있다”고 설명했다. 지구와 금성은 암석으로 된 ‘맨틀’과 금속성 물질로 구성된 ‘핵’으로 되어 있다. 하지만 큰 행성들은 밀도가 낮고 물, 수소, 헬륨 등으로 되어 있다.

연구진은 컴퓨터 모델링을 통해 케플러-93b에 생명체가 살 수도 있는 바다가 수십억년 동안 있었을 가능성이 있다는 연구결과를 발표했다. 생명체가 존재하기 위해선 물이 필수적이다. 지구의 바닷물은 순환을 한다. 바다에서 지질 활동에 따라 맨틀로 물이 들어가고, 화산활동으로 맨틀에서 다시 바다로 물이 순환할 수 있다. 컴퓨터 모델링을 통해 이러한 순환이 케플러-93b에서도 발생할 수 있는 것으로 나타났다.

연구진의 컴퓨터 모델링에서 지구 질량의 2~4배 크기 행성에서는 100억년 정도 바다를 품을 수 있는 것으로 나타났다. 지구보다 5배 이상 질량이 큰 행성에서는 약 10억년 정도 바다가 생기지 않았지만, 한 번 생성되면 긴 기간동안 유지되는 것으로 나타났다.

하지만 외계행성이 지구와 비슷한 크기라고 해서 지구처럼 생명체가 살 수 있는 것은 아니다. 연구진은 “항성으로부터 거리와 행성의 기온을 고려해야 한다”고 설명했다.

지구에서 300광년 떨어진 곳에 위치한 ‘케플러-93b’는 우리 태양 질량의 90%를 가진 항성을 돌고 있다. 크기가 지구와 유사해 유력한 슈퍼지구 중 하나로 꼽힌다.

기사 URL :

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201501061538071&code=610101'NEWS TOPIC > Science' 카테고리의 다른 글

| 케플러 망원경, 외계 생명체 후보 행성들을 찾아냈다! (0) | 2015.01.29 |

|---|---|

| 태양계 2배 나이인 지구 크기의 행성 발견 (0) | 2015.01.29 |

설정

트랙백

댓글

글

케플러 망원경, 외계 생명체 후보 행성들을 찾아냈다!

NEWS TOPIC/Science

2015. 1. 29. 13:27

케플러 망원경, 외계 생명체 후보 행성들을 찾아냈다!

|

| 케플러-10 시스템은 3개의 알려진 행성들과 함께 최근 SETI가 전파 신호를 찾고 있는 대상 중 하나다. |

[서울신문 나우뉴스]

-생명체 조건 갖춘 86개 선정... 연구 착수

‘이 우주에서 지구에만 생명체가 존재한다면 엄청난 공간의 낭비다’라는 명언은 '코스모스'의 저자 칼 세이건이 지구 외의 이 우주 어디엔가에 지적 생명체가 존재할 것이라는 믿음을 표현한 말이다.

이 같은 믿음에서 출발한 외계 지적 생명체 탐사에 나선 SETI(Search forExtra-Terrestrial Intelligence) 프로젝트가 최근 지적 생명체가 보내는 전파신호 발신 후보 행성에 대한 연구에 착수했다고 영국 일간지 데일리메일이 3일(현지시간) 보도했다.

1960년 프랭크 드레이크가 프로그램을 시작한 SETI는 지금까지 약 60여 개의SETI 프로젝트가 진행되었다. SETI 프로젝트에서는 외계 지적 생명체가 보내오는 전파 신호를 찾기 위해 미국령 푸에르토리코의 아레시보 전파 망원경은 매일 우주로부터 50Gbyte 분량의 전파신호를 수신하고 있다. 현재에도 불사조 프로젝트, SETI@home 등 다양한 프로젝트가 진행 중이다.

SETI가 분석에 착수한 이 후보 행성은 모두 86개로, 케플러 우주 망원경이 찾아낸 행성들이다. 물론 아직까지 찾아낸 전파신호는 없지만, 웨스트버지니아의 그린뱅크 망원경을 사용한 광대역 관측으로 유력한 케플러 천체 대부분을 확인했다고 밝혔다.

캘리포니아 대학의 압히마트 가우탐에 따르면 이 86개의 별들은 2011년까지 케플러가 발견한 것들로, 생명체가 서식하기 위한 조건들을 갖추었음직한 행성들을 가지고 있어 선택됐다. 최근 캘리포니아 대학 버클리 분교 학부를 졸업한 가우탐은 버클리 SETI 연구센터 일원으로 지난 6월 매사추세츠 주 보스턴에서 열린 224차 여름 회의에 연구 결과를 제출했다.

2011년까지 케플러는 1,235개의 행성 후보들을 발견했다(2014년 12월 31일 현재 그 숫자는 4,183개로 늘어났고, 그중 996개는 행성으로 확인되었다).

앤드류 시미언을 비롯해 버클리 SETI 연구센터의 다른 과학자들과 공동작업한 가우탐은 86개의 후보 행성들을 골라냈는데, 대체로 표면 온도가 섭씨 영하 50도에서 영상 100도 사이, 크기는 지구 반지름의 3배 이하, 공전 주기는 50일 이상인 행성들이다. 생명체가 출현할 수 있는 최상의 조건을 갖춘 행성 표면이란 적당한 온도에서 물이 액체 상태로 존재할 수 있어야 하는데, 이런 조건들이 바로 모성 둘레의 거주 가능 구역에서 그러한 환경을 만들 수 있기 때문이다.

그린뱅크 망원경(GBT)은 세계 최대의 완전 가동 전파망원경으로서, 광대역 전파신호를 사용해 모성들을 발견했다. 이전에 과학자들은 협대역 전파신호를 사용해 케플러 필드에서 모성을 찾았으나 성공하지 못했던 것이다.

별들 사이의 우주공간에는 가스나 먼지 같은 성간물질들이 있어 전파를 분산시키는데, 그러한 전파 지연은 천문학자들로 하여금 전파원까지의 거리를 대략적이나마 산정하여 그들과의 교신을 모색할 수 있게 하는 것이다. 또한 광대역 전파는 의도적인 교신에 보다 선호되는 것이기도 한다.

기사 URL :

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=081&aid=0002505541'NEWS TOPIC > Science' 카테고리의 다른 글

| 지구처럼 생명체가 사는 행성은 어떤 조건에서 가능할까? (0) | 2015.01.29 |

|---|---|

| 태양계 2배 나이인 지구 크기의 행성 발견 (0) | 2015.01.29 |

설정

트랙백

댓글

글

태양계 2배 나이인 지구 크기의 행성 발견

NEWS TOPIC/Science

2015. 1. 29. 13:25

태양계 2배 나이인 지구 크기의 행성 발견

[서울신문 나우뉴스]

-생명이 나타난 건 몇십억 년 이전일 수도…

우주의 생명체 탐색에 한 전기가 마련됐다고 데일리메일이 3일((현지시간) 보도했다.

우주 안에서 생명체를 탐색하는 데 있어 핵심적인 사항은 다른 행성들이 언제 어떻게 생성되었는가 하는 것이다. 그리고 지구는 생명을 잉태할 만큼 성숙하게 된 것이 그런 행성들에 비해 얼마나 늦거나 빠른가 하는 문제 역시 매우 중요한 사항이다.

최근 천문학자들은 그 답을 찾아낸 것일지도 모른다는 기대에 부풀어있다. 태양계보다 무려 2배나 오랜 112억 년 된 행성을 우리은하에서 발견했기 때문이다. 더욱 중요한 사실은 지구 크기 만한 그 행성의 존재를 통해 우리 우주에서 행성이 만들어지기 시작한 시기가 우주의 역사 초창기까지 거슬러 올라갈 수 있음을 알게 됐다는 점이다.

117광년 떨어진 거문고자리의 이 외부 태양계 체계에서 이 같은 사실을 발견한 것은 영국 버밍엄 대학의 천문학자 티아고 컴팬트 박사의 연구팀이다. 그의 연구팀은 케플러 우주망원경이 발견한 KOI-3158 (KOI = Kepler Object ofInterest)을 연구한 결과 그 같은 결론에 도달했다.

그 별 주위를 도는 행성은 5개인데, 모두 지구보다 작다. 연구팀은 이 별의 체계가 112억 년은 되었을 것으로 추정했다. 오차 범위는 9억 년이다. 이에 비해 우리 태양계는 그의 절반도 되지 않는 45억 6000만 년 정도다. 천문학자들은 행성의 나이를 그 모성의 나이로 계산해낸다. 항성의 나이는 그 항성이 속해 있는 성단의 나이를 조사함으로써 알 수 있다.

지구 크기 행성들의 체계인 KOI-3158은 우주 나이가 현재의 20%쯤 됐을 때 만들어진 것으로 추정된다. 따라서 지구 크기의 행성들의 나이는 거의 우주의 역사와 같이 시작됐다고 볼 수 있다. 그러므로 은하에 생명이 태동한 것은 지금까지 생각해왔던 것보다 훨씬 이전일 수 있다는 가능성을 시사하는 것이다.

이 행성 시스템에서 가장 안쪽 궤도를 도는 행성은 수성 정도의 크기이고, 가운데 세 행성들은 화성 정도 크기이며, 가장 바깥의 행성은 금성보다 약간 작다.

현재 이들 행성에는 생명이 서식하지 않는 것으로 보인다. 모든 행성들이 모성 주위를 태양-수성보다 더 가까운 거리에서 돌고 있기 때문이다. KOI-3158 별이 비록 태양보다 25% 작고 온도가 700℃ 정도 낮지만, 행성들의 궤도가 너무 가까워 생명이 살기에는 지나치게 뜨거울 것으로 보인다.

그러나 그 크기와 나이로 볼 때 이 행성 체계는 지극히 흥미로운 점을 지니고 있는데, 그것은 이 우주에 우리 지구와 같이 생명이 서식하기 알맞은 행성들이 얼마든지 존재할 수도 있다는 사실이다.

지구상의 생명체가 오늘날과 같은 모습으로 진화해온 데는 수십억 년이 걸렸을 것으로 추정되고 있다. 그리고 일부에서는 우리 행성이 복잡한 고등 생명체를 탄생시킨 최초의 행성 중 하나일 거라는 믿음을 갖고 있다. 하지만 지구보다 두 배나 오랜 역사를 가진 행성들이 있다면 지구와 같은 생명체를 얼마든지 탄생시킬 수 있을 거라고 생각하는 게 보다 합리적일 것이다.

그러나 또 다른 과학자들은 지금까지 우주의 다른 곳에서 생명체가 발견된 적이 없는 것을 보면, 고등 생명체가 존재할 확률은 지극히 낮다고 주장한다.

한편 지난 12월 MIT의 제러미 잉글랜드 박사는 생명은 우주에 일반적이라는 주장을 폈다. 여러 대학에서 이루어진 일련의 강의에서 그는 생명의 기원에 대해 “생명이란 바위가 언덕에서 굴러 내리는 것만큼이나 그리 놀라운 일이 아니다”라고 주장한 뒤 이렇게 덧붙였다. “여기 한 덩어리의 원자 뭉치가 있다고 할 때, 거기에 오래 햇빛을 비추면 식물이 싹틀 수 있다는 게 그렇게 놀랄 만한 일인가?”

그의 이론에 따르면, 모든 물질은 바위에서 식물에 이르기까지 에너지를 흡수하고 분산시킨다. 생명이란 단지 이 에너지를 잘 재분배하는 존재일 따름이다. 이는 원자들이 스스로를 재조직해서 생명으로 나아갈 수 있다는 뜻이며, 에너지의 재분배는 물에서 가장 잘 이루어질 수 있다는 것이다.

만약 이것이 진실이라면, 잉글랜드 박사의 주장이 지니는 함의는 지극히 광범하다 할 것이다. 이번 발견에서 무엇보다 중요한 것은 이 우주에 생명이 의외로 많이 존재할지도 모르며, 행성이나 별들만큼이나 일반적일 수도 있다는 사실이다.

우주 초창기에 태어난 행성들을 발견함으로써 인류는 우리가 우주에서 유일한 생명체인가 아닌가를 확인하는 데 한 발짝 더 다가섰다고 할 수 있다.

|

[서울신문 나우뉴스]

-생명이 나타난 건 몇십억 년 이전일 수도…

우주의 생명체 탐색에 한 전기가 마련됐다고 데일리메일이 3일((현지시간) 보도했다.

우주 안에서 생명체를 탐색하는 데 있어 핵심적인 사항은 다른 행성들이 언제 어떻게 생성되었는가 하는 것이다. 그리고 지구는 생명을 잉태할 만큼 성숙하게 된 것이 그런 행성들에 비해 얼마나 늦거나 빠른가 하는 문제 역시 매우 중요한 사항이다.

최근 천문학자들은 그 답을 찾아낸 것일지도 모른다는 기대에 부풀어있다. 태양계보다 무려 2배나 오랜 112억 년 된 행성을 우리은하에서 발견했기 때문이다. 더욱 중요한 사실은 지구 크기 만한 그 행성의 존재를 통해 우리 우주에서 행성이 만들어지기 시작한 시기가 우주의 역사 초창기까지 거슬러 올라갈 수 있음을 알게 됐다는 점이다.

117광년 떨어진 거문고자리의 이 외부 태양계 체계에서 이 같은 사실을 발견한 것은 영국 버밍엄 대학의 천문학자 티아고 컴팬트 박사의 연구팀이다. 그의 연구팀은 케플러 우주망원경이 발견한 KOI-3158 (KOI = Kepler Object ofInterest)을 연구한 결과 그 같은 결론에 도달했다.

|

그 별 주위를 도는 행성은 5개인데, 모두 지구보다 작다. 연구팀은 이 별의 체계가 112억 년은 되었을 것으로 추정했다. 오차 범위는 9억 년이다. 이에 비해 우리 태양계는 그의 절반도 되지 않는 45억 6000만 년 정도다. 천문학자들은 행성의 나이를 그 모성의 나이로 계산해낸다. 항성의 나이는 그 항성이 속해 있는 성단의 나이를 조사함으로써 알 수 있다.

지구 크기 행성들의 체계인 KOI-3158은 우주 나이가 현재의 20%쯤 됐을 때 만들어진 것으로 추정된다. 따라서 지구 크기의 행성들의 나이는 거의 우주의 역사와 같이 시작됐다고 볼 수 있다. 그러므로 은하에 생명이 태동한 것은 지금까지 생각해왔던 것보다 훨씬 이전일 수 있다는 가능성을 시사하는 것이다.

이 행성 시스템에서 가장 안쪽 궤도를 도는 행성은 수성 정도의 크기이고, 가운데 세 행성들은 화성 정도 크기이며, 가장 바깥의 행성은 금성보다 약간 작다.

현재 이들 행성에는 생명이 서식하지 않는 것으로 보인다. 모든 행성들이 모성 주위를 태양-수성보다 더 가까운 거리에서 돌고 있기 때문이다. KOI-3158 별이 비록 태양보다 25% 작고 온도가 700℃ 정도 낮지만, 행성들의 궤도가 너무 가까워 생명이 살기에는 지나치게 뜨거울 것으로 보인다.

그러나 그 크기와 나이로 볼 때 이 행성 체계는 지극히 흥미로운 점을 지니고 있는데, 그것은 이 우주에 우리 지구와 같이 생명이 서식하기 알맞은 행성들이 얼마든지 존재할 수도 있다는 사실이다.

지구상의 생명체가 오늘날과 같은 모습으로 진화해온 데는 수십억 년이 걸렸을 것으로 추정되고 있다. 그리고 일부에서는 우리 행성이 복잡한 고등 생명체를 탄생시킨 최초의 행성 중 하나일 거라는 믿음을 갖고 있다. 하지만 지구보다 두 배나 오랜 역사를 가진 행성들이 있다면 지구와 같은 생명체를 얼마든지 탄생시킬 수 있을 거라고 생각하는 게 보다 합리적일 것이다.

그러나 또 다른 과학자들은 지금까지 우주의 다른 곳에서 생명체가 발견된 적이 없는 것을 보면, 고등 생명체가 존재할 확률은 지극히 낮다고 주장한다.

|

한편 지난 12월 MIT의 제러미 잉글랜드 박사는 생명은 우주에 일반적이라는 주장을 폈다. 여러 대학에서 이루어진 일련의 강의에서 그는 생명의 기원에 대해 “생명이란 바위가 언덕에서 굴러 내리는 것만큼이나 그리 놀라운 일이 아니다”라고 주장한 뒤 이렇게 덧붙였다. “여기 한 덩어리의 원자 뭉치가 있다고 할 때, 거기에 오래 햇빛을 비추면 식물이 싹틀 수 있다는 게 그렇게 놀랄 만한 일인가?”

그의 이론에 따르면, 모든 물질은 바위에서 식물에 이르기까지 에너지를 흡수하고 분산시킨다. 생명이란 단지 이 에너지를 잘 재분배하는 존재일 따름이다. 이는 원자들이 스스로를 재조직해서 생명으로 나아갈 수 있다는 뜻이며, 에너지의 재분배는 물에서 가장 잘 이루어질 수 있다는 것이다.

만약 이것이 진실이라면, 잉글랜드 박사의 주장이 지니는 함의는 지극히 광범하다 할 것이다. 이번 발견에서 무엇보다 중요한 것은 이 우주에 생명이 의외로 많이 존재할지도 모르며, 행성이나 별들만큼이나 일반적일 수도 있다는 사실이다.

우주 초창기에 태어난 행성들을 발견함으로써 인류는 우리가 우주에서 유일한 생명체인가 아닌가를 확인하는 데 한 발짝 더 다가섰다고 할 수 있다.

기사 URL : http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20150103601011

'NEWS TOPIC > Science' 카테고리의 다른 글

| 지구처럼 생명체가 사는 행성은 어떤 조건에서 가능할까? (0) | 2015.01.29 |

|---|---|

| 케플러 망원경, 외계 생명체 후보 행성들을 찾아냈다! (0) | 2015.01.29 |